« À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'État fait redessiner les terres agricoles dans la plupart des campagnes françaises, afin que les champs soient accessibles par les chemins carrossables et facilement cultivables par des machines. C'est le remembrement. Les petites parcelles sont regroupées pour en former des grandes. Dans les régions de bocage, les haies et talus disparaissent sous les lames des bulldozers. »

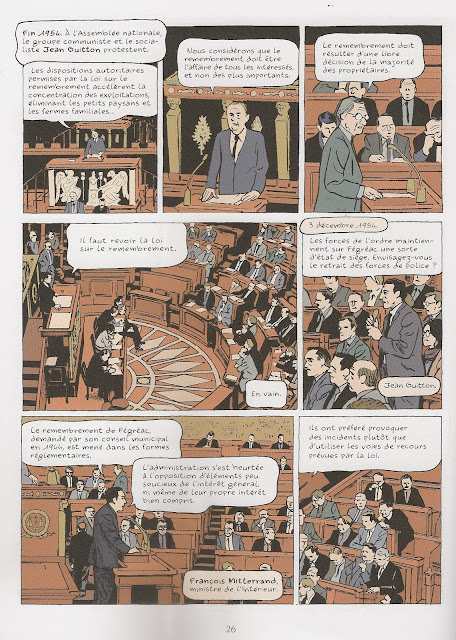

Fégréac, près de Redon, est une des premières communes a être remembrée. Considérés comme sans valeur par l’État, des centaines de pommiers sont condamnés à être arrachés. D’abord indifférents aux annonces, les habitants sont furieux lorsqu’ils sont mis devant le fait accompli et qu’ils découvrent n’avoir pas de recours. Suite à une manifestation sévèrement réprimée, en septembre 1953, les travaux se feront sous la protection des CRS et des gendarmes qui resteront deux ans et demi sur la commune. François Mitterrand est alors ministre de l’Intérieur.

Inès Léraud propose ensuite de suivre Léandre Mandard qui, justement prépare une thèse sur le remembrement en Bretagne. Il a récupéré le journal de Maurice Poirée (1881-1972), rédacteur des lois sur le sujet. Conscient des difficultés à l’imposer, après une tentative tourmentée en 1912 dans une commune des Vosges, il profitera de la fin de la Première Guerre mondiale pour préparer une loi destinée aux régions sinistrées. Toutefois peu appliquée, Vichy lui demandera une loi plus autoritaire. La Corporation paysanne, système de cogestions de l’agriculture par l’État et un syndicat unique, est également mise en place pendant cette période, dont on retrouve l’idéologie dans… la FNSEA.

On croise aussi René Dumont, agronome très convaincu et actif, en 1943. On découvre le passage des chevaux aux tracteurs, leur arrivée des États-Unis, puisque le plan Marshall prévoit l’importation d’un montant équivalent aux prêts bancaires en équipements et produits américains (soit plus de 30 milliards de dollars actuels). « Poirée et ses acolytes disaient […] qu’ils ne voulaient remembrer en France que les zones de plaines, type Beauce. Finalement, les zones de bocage ont été remembrées elles aussi. Le remembrement, ça a été, en fait, adapter les paysages aux tracteurs. » La Commission de modernisation, présidée par Jean Monnet, lance une intense propagande. L’INRA est créé. La Champagne crayeuse devient le principal bassin de production de blé et de betteraves à sucre. « Les nouvelles machines permettent aux agriculteurs de travailler de grandes surfaces avec moins de main-d'œuvre. À partir de 1955, les campagnes françaises comptent près de 130 000 départ par an. Des centaines de milliers d'exploitations agricoles disparaissent. Le nombre de paysans et de salariés agricoles passe de 7 millions en 1946 à 3,8 millions en 1962. C’est le plus grand “plan social“ qu’a connu la France. »

Des images d’actualité et des témoignages, comme ceux de « traumatisés » du remembrement, viennent compléter le récit historique. Les fractures entre ceux qui ont pu se sentir laissés et ceux qui ont été vus comme avantagés, leurs parcelles devenant, par exemple, constructibles, auront du mal à disparaître. On croise aussi André Ponchon.

Des agriculteurs sont emmenés en Angleterre dans des exploitations où la traite de 110 vaches dure 2 heures, alors qu’eux en traient 6 à l’heure à la main. Des indemnités sont versés pour faire disparaître les plus petites fermes. Une politique de transfert de main d’œuvre est ainsi orchestrée par l’État pour alimenter les besoin des usines qui se multiplient. La FNSEA pousse ses responsables à occuper des postes de pouvoir et commence à fonctionner comme « un groupe de pression, cherchant à faire bénéficier l'agriculture du maximum de crédits publics ». En 1962 est créée la PAC qui subventionne l’expansion industrielle. L’agriculture doit consommer des marchandises industrielles (tracteurs, semences, engrais, pesticides, médicaments…), produire de la matière première pour l'industrie (lait, viande, œufs, légumes, céréales…) et non plus des denrées transformés. « Les prix des aliments doivent diminuer afin que les ménages puissent acheter des biens manufacturés et faire vivre l'industrie. »

Des exemples de mobilisations sont rapportés, soutenues par l’association de défense du terroir breton, créée en 1969 et qui organise l’arrachage des bornes pour défendre « la civilisation du bocage », le Front socialiste autogestionnaire breton (FSAB), le Mouvement de défense des exploitants familiaux (Modef) ou des maoïstes, avec leurs « longues marches ». La répression s’accentue, avec des internements administratifs psychiatriques abusifs.

Les dégâts causés par la destruction des haies commencent à devenir visibles : érosion, disparition des oiseaux et des « prédateurs » qui régulaient les populations de « parasites », « hydromorphie exagérée », baisse de la fertilité des sols, endettements dus à l’achat de pesticides,…

La lecture du rapport Meadows, en 1972, « saisi[t] à la gorge » René Dumont qui devient, en 1973, le premier candidat écologiste à l’élection présidentielle. La FNSEA et ses réseaux organisent des contre-feux. Les agents des Directions départementales de l’agriculture perçoivent un pourcentage des travaux qui vient parfois doubler leur rémunération.

Finalement, « ce qui s’est joué, c’est aussi une “guerre contre la subsistance“ ».

Un copieux dossier de documents vient compléter cette enquête en bande dessinée déjà fort complète. Histoire inédite d’une période sombre qui a vu les paysages des campagnes françaises être complètement remodelés et l’économie bouleversée. Croisant les différents points de vue sur le remembrement, Inès Léraud tente d’en dégager des leçons.

Ernest London

Le bibliothécaire-armurier

CHAMPS DE BATAILLE

L’histoire enfouie du remembrement

Inès Léraud et Pierre Van Hove

192 pages – 23,75 euros

La Revue dessinée et éditions Delcourt – Paris – Avril 2025

www.editions-delcourt.fr/bd/album-champs-de-bataille

Lire aussi :

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire